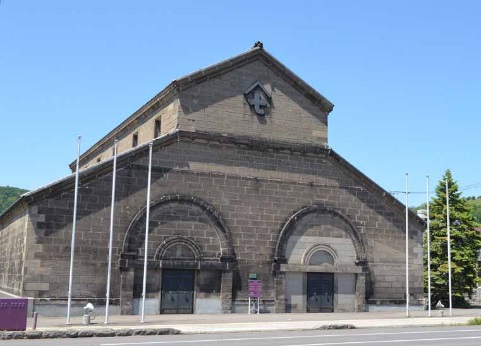

構成文化財 住吉神社

クリックで拡大

- 説明

-

北前船の商人たちが信仰した神社。境内地には北前船の船主や問屋らが寄進した玉垣が見られる。

- 関連サイト

-

- 呉市HP(日本遺産「北前船」) https://www.city.kure.lg.jp/site/kitamae/

都道府県

- 広島県

市町村

- 呉市

類型

- 寄港地

種別

- 構成文化財

- 奉納物

- 玉垣

- 石造物(灯籠、玉垣など)

所在地

広島県呉市豊町御手洗字住吉町338-1

指定

広島県重要文化財(1996年)